中心调研|探寻“湘”村数字化建设,发掘乡村振兴“新智慧”

发布时间:2023-07-30 作者: 来源: 浏览次数:

晴日暖风生麦气,热浪滚滚浸人心。在中南大学乡村振兴研究中心主任许源源的统一安排部署下,中心博士研究生谭丰隆带领硕士研究生陈奕醇、斯超慧等人,前往邵阳市大祥区进行了为期四天的深入调研。邵阳市大祥区自2020年成为首批国家数字乡村试点地区以来,坚持高位推动,持续优化顶层设计,围绕数字基建、数字农业、数字业态、公共服务等方面精准发力,以大数据中心为支撑,以全域网格化管理平台为抓手,以“网格+居民微信群”为纽带,全力构建覆盖全域的乡村数字治理体系,实现了数字技术与社会治理的融合创新,形成“人人有责、人人参与、人人共享”的数字乡村建设新格局。大祥区创新推动国家数字乡村试点工作获省政府通报表扬,“大祥经验”在全省乃至全国的数字乡村建设进程中日渐崭露头角。中心成员持续围绕数字乡村、高素质农民等相关主题,走访了大祥区融媒体中心、邵阳市农业农村局、台上村等多个政府部门与乡村示范点,同政府部门工作人员、村干部、网格员等有关负责人及群众开展座谈,并积极参加湖南省数字乡村建设现场推进会暨数字乡村试点启动仪式,学习了湖南省各市州以及相关企业在数字乡村建设方面的典型案例经验,形成调研材料8余万字。

图1:调研团队参加湖南省数字乡村建设现场推进会暨数字乡村试点启动仪式

创新基层“智”理,探寻数字化“蝶变密码”。在本次调研过程中,团队成员聚焦数字平台建设这一主题,与大祥区融媒体中心工作人员、台上村村干部、网格员等展开深入访谈。大祥区数字乡村建设工作由区委书记、区长牵头抓总,有力推进了各部门间政务信息资源整合工作,成功打造“一个平合、多个应用、独立运行、数据共享”的全域网格化服务管理平台。依托这一网格化平台的独特优势,大祥区逐步在全域范围内构建起“区-乡-村-组”四级联动的数字乡村治理体系,建立了“发现报告-调度派遣-事件处理-跟踪核查-评价结案”的网格化服务管理事项闭环运行机制,并不断优化完善数字平台的工作机制、网格事项清单、网格事项准入初审机制等各环节的制度设计,真正实现了社会服务“零距离”、社会管理“全覆盖”、居民诉求“全响应”。虽然大祥区数字乡村建设工作成效明显,但在团队成员进行深入座谈、实地走访过程中,仍发现几点可继续优化的地方:一方面数字平台系统功能有待完善,仍需兼顾发展规划与实际需求。当前大祥区数字平台中智慧农业、智慧医疗、智慧垃圾回收等板块仍处于起步阶段,数据网络传输、终端服务app功能还有待完善;另一方面,基层数字app种类繁多,数据采集等任务过多。由于部门间数据共享标准和接口规范尚未统一,大多数部门需运用其独有的app完成信息采集、事项交办等工作,导致村干部、网格员等基层工作人员需要同时使用多个app进行工作,增加了工作负担与学习成本。

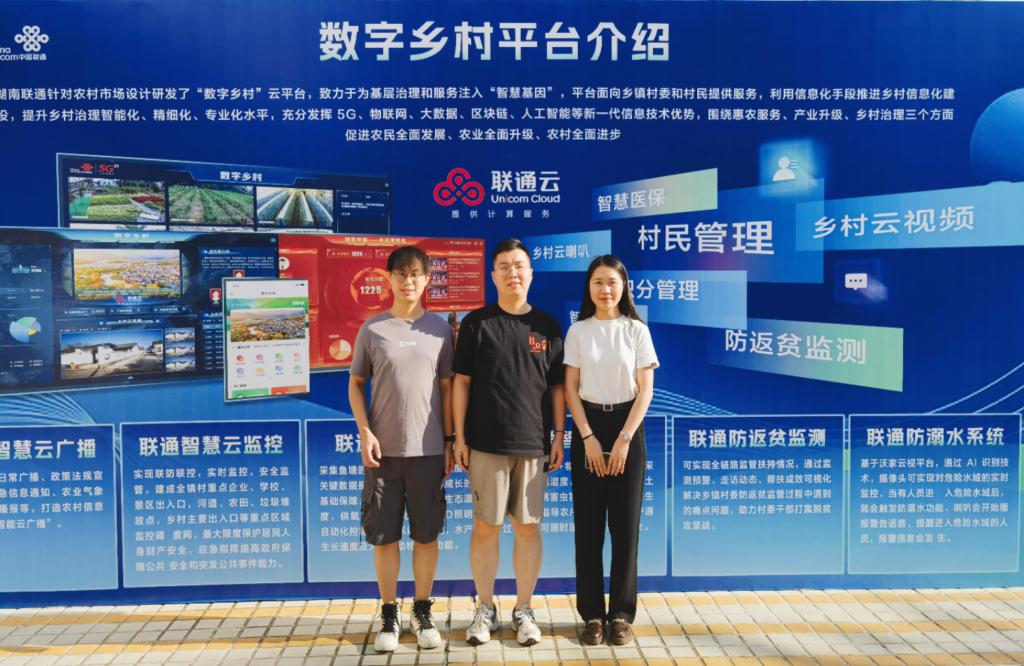

图2、3:调研团队参观数字乡村平台,并与相关工作人员进行座谈

强化引“智”育才,解锁乡村“人才密钥”。培育高素质农民队伍是实现乡村全面振兴的重要举措,是推动乡村数字化转型的不竭动力,是保障我国粮食安全的必然要求。在本次调研过程中,调研团队重点就高素质农民培育的总体情况、实施机制、多元主体间关系、发展的难点痛点等方面,与市农业农村局、农民素质教育办公室等相关工作人员进行座谈交流。邵阳市严格落实省厅要求,主动开展高素质农民培育需求的调研工作,创新探索“理论+实践+跟踪服务”的培育模式,培育和造就了一批有文化、懂技术、会管理、善经营的高素质农民。虽然邵阳市高素质农民培育工作取得了一定的成效,但是目前仍存在以下几方面难题:一是组织机制建设薄弱,部门权责不清。高素质农民培育涉及组织、农业、人社、民政等部门,但由于缺乏总体部署和明确的权力界定,各部门在培训工作中各自为政,导致培训目标不明确,培训内容重复化。二是培训单位资源匮乏,工作难以拓展。农业广播电视学校等多个农业类院校,存在师资、场地和设备不足等问题,造成培训内容针对性差、质量不高。三是农民参训动力不足,成效难以持续。当前从事农业生产的多为老人和妇女,思想相对保守,接受新观念、新技术、新知识的能力较弱,同时高素质农民培育缺乏物质和精神层面的激励,导致广大农民群众的学习兴趣并不浓厚。

图4:调研团队与农业农村局相关领导进行座谈

图5:调研团队与台上村相关领导进行座谈

本次实践调研的行程虽已结束,但团队师生仍将继续致力于数字乡村、高素质农民等主题的研究。从问题到答案,从冲突到解决,团队师生将始终秉持“以实干实学促真知”的调研态度,力戒“调研秀”,真正把情况摸清,力戒“问题秀”,真正把问题找准,力戒“成果秀”,真正把对策提实,用心用情深耕群众心田,细致细心深挖问题原因,有始有终深化成果运用,为数字乡村建设与乡村全面振兴添“智”提“质”。